A cinquant’anni dall’affondamento

la Edmund Fitzgerald sta in mezzo tra cronaca marinaresca e cultura pop: un relitto che fa da ponte tra un Nord America industriale e un presente digitale che usa i naufragi come specchi. Sotto il Lake Superior c’è un grosso pezzo di ferro spaccato in due; sopra, un mito che non si è mai dissolto. La domanda è semplice e brutale: cosa rimane davvero, oltre a un relitto scolorito che riposa sul fondale fangoso?

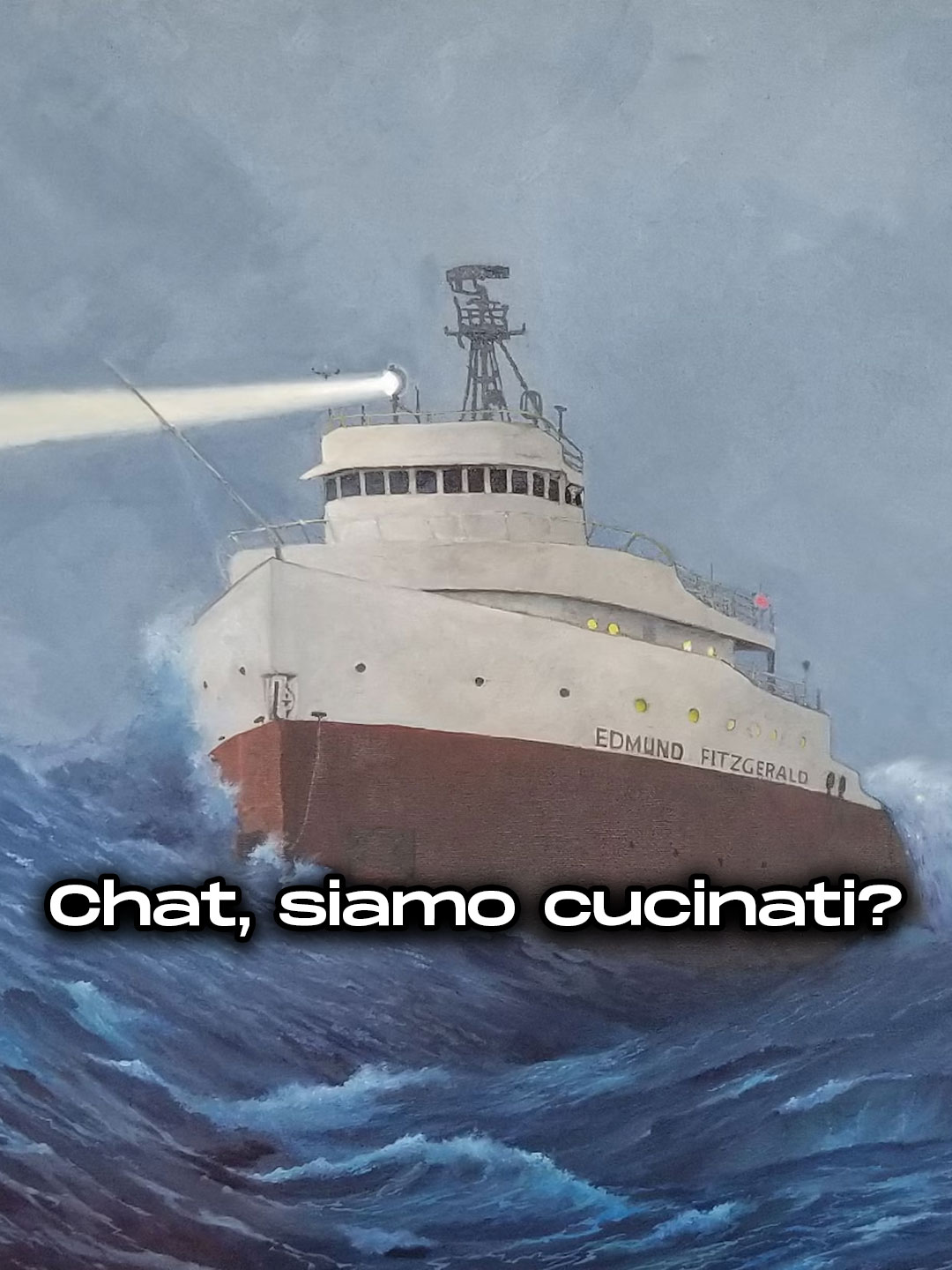

Il 10 novembre 1975 il Lake Superior divorò la Edmund Fitzgerald, la più grande nave che abbia mai solcato i Grandi Laghi. Varata nel 1958, lunga 222 metri, costruita per trasportare oltre 26mila tonnellate di minerale di ferro. Un bastimento canadese pensato per alimentare il corridoio Hamilton–Detroit, spina dorsale dell’industria metallurgica nordamericana. Quella sera era partita da Superior, Wisconsin, carica fino alla linea di galleggiamento. Il meteo non prometteva bene, ma i capitani dei Grandi Laghi vivono in un atlante di eccessi: d’inverno i laghi diventano deserti bianchi con temperature anche sotto i -20° e raffiche a tre cifre; d’estate sembrano specchi placidi ma nascondono trappole invisibili, correnti, mulinelli, secche di sabbia e ghiaia. È un mare interno che si finge lago.

Quella notte, il vento si alzò fino a toccare i 100 km/h, trasformandosi velocemente in uno scenario che per molti sarebbe apocalittico, con onde alte dieci metri. A un certo punto il radar saltò. Il capitano Ernest McSorley si ritrovò solo con bussola, carte e timone. Alle 19:10, interrogato da un’altra imbarcazione sullo stato in cui procedevano, rispose secco:

“We are holding our own.”

Stiamo reggendo. Pochi minuti dopo, la Fitzgerald si spezzò e scivolò sul fondo. Trascinò con sé ventinove uomini. Nessun superstite. Nessun addio. Fine.

Quello che differenzia questa tragedia da molte altre è che la Fitzgerald non era un transatlantico con orchestrine, smoking e ricchi boriosi. Era un camion del lago, un cargo operaio, costruito per trasportare ferro, non sogni. Per questo il suo affondamento ha inciso così nel profondo: non racconta il lusso perduto, ma la fragilità concreta della classe che teneva in piedi l’economia del Nord. La frase di McSorley, “stiamo reggendo”, è rimasta come l’eco di un’intera condizione umana: resistere senza clamore, affrontare l’impossibile senza sceneggiatura, fino all’ultimo bullone.

Nei decenni successivi

la Fitzgerald è diventata un archetipo universale: l’uomo piccolo contro la natura smisurata, la macchina industriale contro il caos naturale. La modernità ha sempre provato a raccontarsi come vittoria dell’ingegneria, ma il Lake Superior non firma patti con nessuno: lo si riesce a controllare solo finché lui lo permette. Il ferro si piega. E, quando decide, si spezza.

Nel 1976, il cantautore canadese Gordon Lightfoot pubblica The Wreck of the Edmund Fitzgerald, ultimo e definitivo tassello nella cementificazione di questa tragedia come staple culturale nordamericano. La linea cardine, entrata nell’immaginario collettivo, è questa:

“Does anyone know where the love of God goes, when the waves turn the minutes to hours?”

Lightfoot prende un rapporto d’incidente e lo converte in liturgia. Da cinquant’anni, ogni 10 novembre, le campane sui Grandi Laghi suonano ventinove rintocchi (e da quando Lightfoot è morto, ne suonano 30). È musica, sì, ma è soprattutto memoria comunitaria: la working class che si riconosce in un racconto severo, privo di paillette ma pienissimo di commozione.

Ogni volta che si parla di naufragi è quasi impossibile non pensare al Titanic, il disastro più spettacolarizzato della modernità: l’orchestra che suona, il salone illuminato, i ricconi nella hall della prima classe, My Heart Will Go On che trasforma la tragedia in estetica (e Jack e Rose che scopano come conigli in macchina). Il naufragio diventa fiaba romantica, il racconto si fa vago, quasi epico, e il pianto per i morti (prevalentemente poracci anche loro, assieme a qualche oppositore della Federal Reserve) è accompagnato dai violini.

La Fitzgerald, invece, non consola e non promette nulla. Lightfoot non canta la salvezza, ma la fine. Se il primo finisce con un bacio congelato nell’immaginario, la seconda con il suono delle onde che si infrangono sullo scafo.

Là il dolore si sublima in mito hollywoodiano; qui resta dolore reale, operaio, collettivo.

Ed è proprio in questa differenza che la Fitzgerald trova la sua forza: non nel glamour della tragedia, ma nella verità della perdita, nel modo in cui la memoria si fa rito, non spettacolo.

In Europa, però, questa eco non è mai arrivata davvero. Da noi la Fitzgerald resta un nome vago, una pagina Wikipedia che scorre e si dimentica. I nostri naufragi sono altri: Moby Prince, Andrea Doria, e più recentemente la Costa Concordia. Si arenano nei tribunali, risucchiati da perizie e polemiche. Oltreoceano, invece, la “Big Fitz” è diventata patrimonio collettivo, rito annuale, una memoria condivisa in cui la tragedia è parte integrante della cultura, un lutto che tutti vivono. Un pantheon operaio, fatto non di santi ma di lavoratori: l’epica di chi affronta forze più grandi di sé senza poterne uscire vincitore.

A questo contribuisce proprio il fatto che le cause dell’affondamento non sono mai state chiarite. Carico eccessivo? Falla strutturale? Impatto con una secca invisibile? Forse tutte queste cose insieme. E non lo sapremo mai, dato che il relitto è ora riconosciuto ufficialmente come tomba, ed è stato dichiarato di conseguenza non visitabile. Il punto non è chiudere l’inchiesta con un timbro, ma accettare una verità più ampia: la modernità convive con l’indeterminazione. Ogni infrastruttura, ogni sistema, ha un margine di caos. E quel margine, ogni tanto, presenta il conto, che non paga chi ha tirato su la nave, ma i poveri cristi che ci stan sopra.

Ed è qui che la storia cambia scala e approda al presente. Perché nel 2025, per la nostra generazione, la Fitzgerald è diventata un meme. Quante volte avete sentito il pezzo di Lightfoot nell’ultimo mese?? Un simbolo perfetto della resistenza muta davanti alla micro-catastrofe quotidiana. Io che, tornando a casa con la mia diesel turbomerda, perdo l’ultima goccia di refrigerante e guardo inevitabilmente la lancetta della temperatura salire; io con la mia merdomacchina senza neanche l’ABS che mi trovo d’improvviso il vento e il diluvio, costretto a parcheggiare sotto un benzinaio come una nave pirata fermata al porto dalla tempesta.

È uno stoicismo low budget, una forma di ironia che non nega la durezza ma la domestica. Si continua a funzionare anche quando non funzioniamo più. Il “we’re holding our own” diventa un linguaggio, un modo per dire che non siamo eroi, ma non molliamo. E non è solo cazzeggio. In trasparenza c’è la stessa forza che fece cantare Lightfoot: la resistenza senza glamour. Se i nostri nonni avevano gli eroi tragici, noi abbiamo il sarcasmo, ma la postura, tenere, finché si tiene, è la stessa.

Una delle ragioni per cui la Fitzgerald resiste è che nessuno l’ha edulcorata. Non è mai diventata film, non è stata riscritta con il lieto fine. Non c’è il terzo atto con salvataggio impossibile, non c’è l’ingegnere geniale che ribalta il destino. È rimasta un fallimento con dignità, una sconfitta che parla a chiunque lavori, navighi, lotti. Perché ci riguarda tutti: chi fatica, chi cerca di tenere la rotta, chi vive al limite di sé stesso e del proprio tempo.

La Fitzgerald non appartiene solo ai marinai o ai canadesi: appartiene a chi riconosce che nel mondo c’è sempre una quota di non-controllo. A chi non si racconta la bugia del “tanto ce la facciamo sempre”, ma continua a provarci. È un’etica che rivendichiamo: niente lacrime facili, niente cinismo ottuso. Solo lucidità.

C’è anche una forma di commozione che questo naufragio continua a trascinare con sé. Pensare a quei ventinove uomini, morti lottando come cani contro l’acqua e il buio, genera un rispetto che è difficile da eguagliare. C’è solo il riconoscimento silenzioso di chi sa che fine ha fatto la propria stessa forza. È una commozione operaia, una delle poche di cui nessuno si vergogna. Anche il più duro dei duri, quando sente i ventinove rintocchi di campana, ha il nodo in gola. E vorrei vedere chi avrebbe il coraggio di contestarglielo. Perché lì, in quei rintocchi, non suona solo la memoria dei morti, ma il suono preciso del lavoro, della fatica, della dignità che affonda e resta viva proprio mentre sparisce. E bersi 29 birre (più una per Lightfoot) in una notte nera come questa, con la pioggia e il vento che battono sulla finestra, più che un tributo è quasi un dovere.

“The captain wired in he had water comin’ in

And the good ship and crew was in peril

And later that night when his lights went outta sight

Came the wreck of the Edmund Fitzgerald”